近赤外単色イメージング

近赤外線を使えば、可視光では観察できない部分も観察できます。

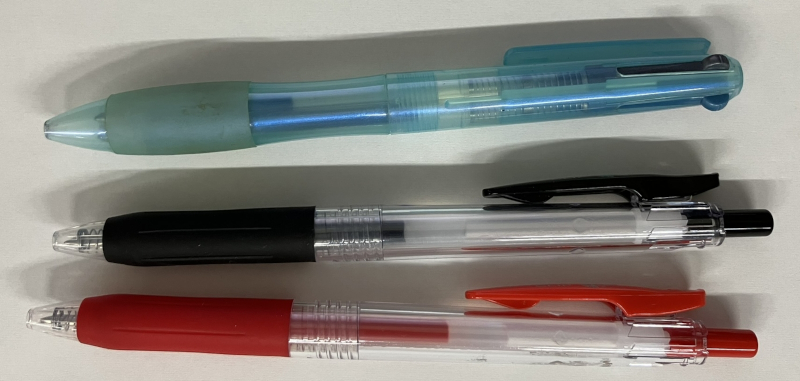

下図は、通常の可視光カメラで撮影したボールペンの画像です。

可視光では内部の構造をうまく観察できません。

では、近赤外線を使って撮影してみるとどうなるでしょうか?

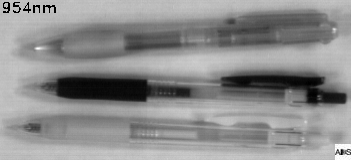

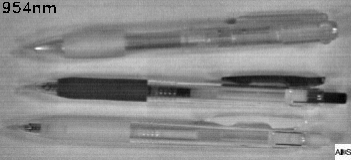

実際にEVK Labratory Stationで撮影したボールペンの画像を見てみましょう。

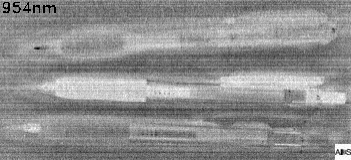

近赤外線ハイパースペクトルカメラであるEVK HELIOSであれば、一度のスキャンでバンド幅3.125 nmの単色画像を950から1700 nmまで撮影できます。

左下図は、各バンド(波長)ごとの単色画像をアニメーションで連続して表示させています。波長によってコントラストの付き方が変化しているのが分かると思います。

ハイパースペクトルカメラを使えば簡単に観察に適した波長を見つけることができます。

例えば、赤ボールペンのインクを観察したい場合、右上図の1530 nmの画像を使えばグリップ下のインクも観察することができます。(残念ながら、近赤外線とはいえ黒色は透過しにくいため、黒グリップの内部は観察できません。)

微分スペクトルイメージング

1530 nm付近の近赤外線画像ならば、グリップ下のインクも観察することはできましたが、残念ながらグリップやインク上部の逆流防止体組成物部分とのコントラストは低く、あまり明瞭ではありません。

もっと明瞭に観察する方法はないのでしょうか?

ハイパースペクトルカメラは、2次元型の近赤外分光装置と捉えることができます。近赤外スペクトルはブロードで明瞭なピークはみられないため、スペクトルの微分処理が行われることが一般的です。

ハイパースペクトルカメラは、微分処理されたスペクトル情報を基に画像を生成することもできます。

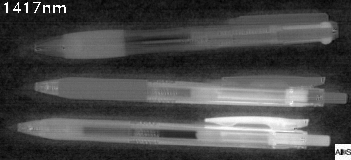

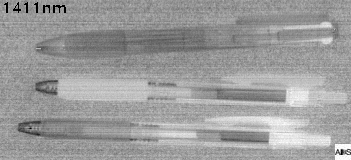

1次微分スペクトル画像を見てみましょう。

微分スペクトルの場合、物質によってピーク位置の違いが明確で、違いも強調されるため上手く波長を選択することで、近赤外線画像とは異なるコントラストの画像が得られます。

右上図の1417 nmの1次微分スペクトル画像であれば、より明瞭にインク部分のみ観察することができます。このような波長領域の微分画像は、ハイパースペクトルカメラにしかできない非常に強力でユニークなイメージング手法といえます。

もちろん1次微分だけでなく、2次微分画像ももちろん生成することができます。

2次微分画像で赤ボールペンの赤インクを観察する場合、インク部分は白くなりますが1411 nm の画像が観察しやすそうです。

分光分析としては、2次微分スペクトルのピーク位置の方が意味がありますが、信号強度は弱くなってしまうため、応用用途としては、スペクトル1次微分画像の方が使いやすいかもしれません。

近赤外線画像、1次微分画像、2次微分画像ともに赤インク部分を観察しやすい波長で切り出していますが、コントラストの付き方がそれぞれ違います。今回は、赤インクに注目して説明しましたが、観察対象によって最適な波長は変わります。

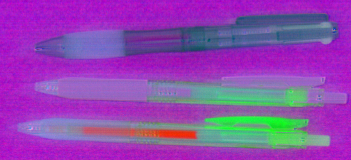

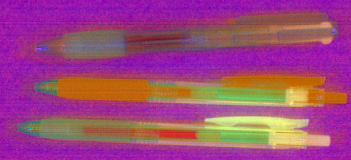

ハイパースペクトルカメラならば、位置情報が同じで波長情報のみ異なる画像がえられるので、任意の波長の画像を重ねる合成(スタッキング)も簡単にできます。微分スペクトル画像も位置情報は同じなので、赤外線像と微分画像のスタッキングも可能です。コントラストの異なる3枚の画像を赤、緑、青のカラーフィルターにわりあてれば、疑似カラー表示もできます。

緑:1次微分スペクトル画像(1417 nm)

青:1次微分スペクトル画像(1317 nm)

緑:1次微分スペクトル画像(1417 nm)

青:近赤外線像(1530 nm)

このように、ハイパースペクトルカメラを使えば、通常の近赤外線カメラでは得られないイメージングが可能です。

弊社では、ハイパースペクトルカメラを使った初回のサンプル測定に限り、無料で承っております。もし、ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせはこちらから